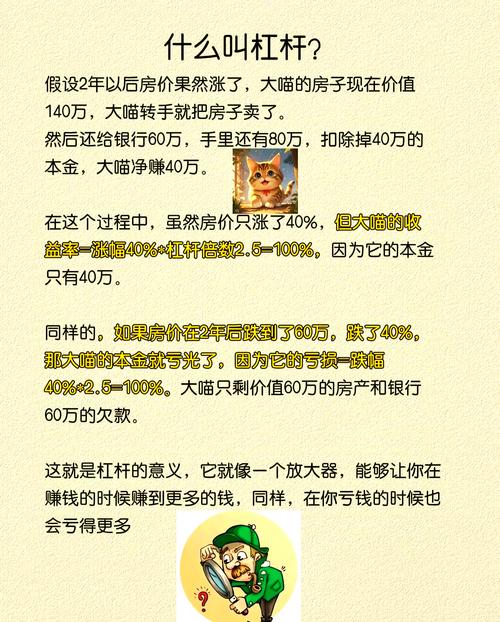

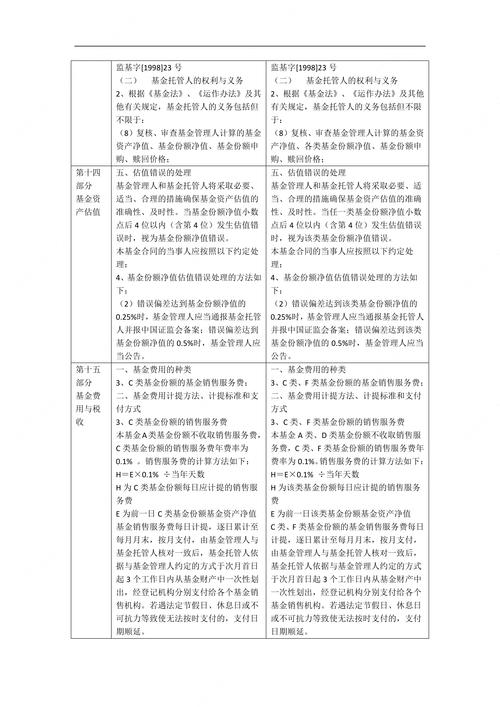

摘要:在子女的帮助下开通杠杆账户时,他特意把 “融资利率”“平仓线” 等术语抄在笔记本上,像备课般研究了三个月。 三个不同背景的投资者

<配资网站>城市CBD与城郊画室:杠杆炒股改写普通人投资轨迹?

在城市 CBD 的咖啡店里,程序员马超盯着手机屏幕上的融资融券账户,手指悬在 “平仓” 按钮上方迟迟未动。半年前,他抱着 “让收益跑快点” 的想法开通了杠杆权限,5 万元本金瞬间变成 15 万的操作资金,如今却因持仓股连续下跌,面临被强制平仓的风险。同一时刻,在城郊的画室里,画家周婷正把杠杆炒股的经历画成连环画,画面里的自己站在跷跷板上,一端是高收益的诱惑,另一端是高风险的深渊。杠杆炒股,这个带着 “以小博大” 魔力的词汇,正在改写无数普通人的投资轨迹。

马超的杠杆炒股之旅,始于一次偶然的同事聚餐。当听到 “用 1 倍杠杆赚 3 倍收益” 的故事时,他想起了刚付完首付的房贷压力,当晚就通过券商 APP 开通了两融业务。初期的顺利让他信心倍增:用 10 万杠杆资金买入的半导体股一周上涨 8%,扣除利息后净赚 7000 元,相当于他半个月的工资。这种 “加速赚钱” 的快感让他逐渐加大仓位,甚至把准备装修的钱也加了进去。转折点出现在三季度财报季,持仓公司突然宣布业绩不及预期,股价连续三天跌停。每天打开账户,看到的都是 “维持担保比例跌破 130%” 的红色警告,他才意识到,杠杆不仅放大了收益,更像个无底洞,正吞噬着他所有的积蓄。

与马超的激进不同,周婷的杠杆炒股之路走得谨慎许多。作为艺术从业者,她把杠杆比作 “画油画时的调色刀”—— 既能让色彩更浓烈,也可能划破画布。她给自己定了三条铁律:杠杆比例绝不超过 1:1,单只股票仓位不超过 30%,每周五强制减仓一半。去年新能源板块爆发时,她用 5 万本金加 5 万杠杆买入某龙头股,两个月收获 40% 的收益,及时止盈后换了台新画架。但她也有过教训:曾因听信艺术圈朋友推荐,用杠杆追涨一只文化股,结果公司突发利空,三天亏损超过本金的 20%。“杠杆炒股就像在钢丝上跳舞,手里的平衡杆就是风险意识。” 她在画室墙上贴的警示语,旁边挂着那幅记录亏损经历的抽象画。

退休教师陈卫国的杠杆炒股故事,则带着代际差异的思考。在子女的帮助下开通杠杆账户时,他特意把 “融资利率”“平仓线” 等术语抄在笔记本上,像备课般研究了三个月。他选择的标的都是股息率高、波动小的蓝筹股,用 1:0.5 的低杠杆慢慢操作。去年年报季,持仓的银行股分红,他用分红款偿还了部分融资利息,实现了 “以股养贷” 的良性循环。但今年市场震荡时,即使是稳健的蓝筹股也出现回调,他的维持担保比例一度逼近预警线。“年纪大了,经不起大起大落。” 他最终选择降低杠杆股票杠杆炒股,把更多精力放在研究公司基本面,“杠杆炒股就像拄拐杖,能帮你省力,但不能代替你走路,一旦依赖上,摔得更惨。”

三个不同背景的投资者城市CBD与城郊画室:杠杆炒股改写普通人投资轨迹?,用亲身经历诠释着杠杆炒股的双面性:马超尝到了贪婪的苦果,周婷学会了在诱惑中保持克制,陈卫国则找到了适合自己的稳健节奏。杠杆炒股本身没有对错,它像一把锋利的工具,在懂得控制风险的人手里能提高效率,在盲目冒进者手中则可能造成伤害。正如周婷在连环画的最后一页所画:股市的道路上,杠杆是辆快车,有人因它提前抵达终点,有人却因超速冲出赛道。对普通人而言,重要的不是能否驾驭杠杆,而是在登上这辆车之前,先看清自己的驾驶技术和前方的路况。